概览

手外科在香港骨科发展历史上有非常强大和牢固的基础,当时正值工业绽放的七、八十年代。自部门在1983年由梁秉中教授和郑振耀教授的带领下成立,部门有广泛的服务发展,关节镜的研究及发表、先天性手畸形、肌腱和神经外科手术,以及用于复杂重建手术创新的皮肤移植。再植服务自1984年成立,而1985年设立的「特别手部门诊」和「先天性上肢异常(CULA)门诊」,加速了一个专门的「手部团队」由熊良俭教授在1987年带领下成立,当时所有手部问题都交予该团队全权负责。到了1994年,何百昌医生加盟了团队并担任高级医疗主任,后来更在2007年接替了熊教授为团队管理人。在过去的20年里,熊教授和何医生成功引入了上肢内窥镜和关节镜手术,并成为国际上该领域的先驱与领导者。往后,服务和研究的范围延伸到肘部手术,小关节关节镜术,上肢关节置换术──包括肘、腕和手指关节,经皮微创手术,以及超显微手术。

临床服务

整个临床团队由跨学科的专业人士组成,包括医生、专科护士、职业治疗师和物理治疗师。在2002年,资源优化和增强专业知识的促进,催化了联网手部服务在香港医院管理局新界东联网(NTEC)的形成。从那时起,威尔斯亲王医院(PWH)、雅丽氏何妙龄那打素医院(AHNH)及北区医院(NDH)的手外科医生和物理治疗师之间开始密切合作,例如共用手术设施和在2002年月新界东联网再植团队服务的启动,这是香港的首次。2009年,威尔斯亲王医院及雅丽氏何妙龄那打素医院的手外科服务开始合并由一个联网的手部团队管理,此为何百昌医生的概念──顾问和联网手部服务总监。目前,手术团队由两名副顾问医生、一名专科医生、两至三名医科学员及熊教授作为顾问组成。每年大约有800个入院个案,超过530个手术(紧急和选收)在威尔斯亲王医院进行,及约450个选收手术在雅丽氏何妙龄那打素医院进行。

除了一般的矫形外科服务,手部团队在威尔斯亲王医院也有两个特别门诊:「特别手部门诊」照顾患者复杂的手和手腕问题,需要密切的监测和度身订造康复护理。而「CULA门诊」,则照顾儿童手和上肢先天性异常以及一些复杂的儿科手部问题和上肢受伤。这两个门诊有专门的治疗师参与,以加强沟通和微调康复方案,以满足特别的需要及个别病人的进展。相类似的概念,手部门诊康复计画(HARP)在2010年3月由郑喜珊医生在雅丽氏何妙龄那打素医院成立。透过老练的术前麻醉诊所(POAC)服务协助,大部分在全身麻醉下进行的手术个案(包括婴儿和儿童),都可在入院当天出院。

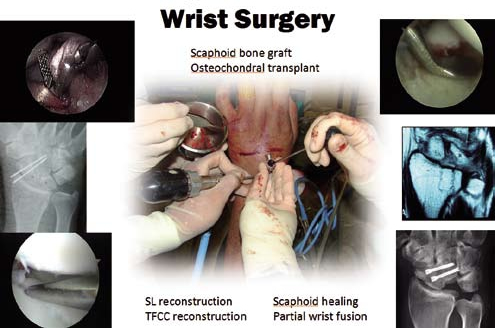

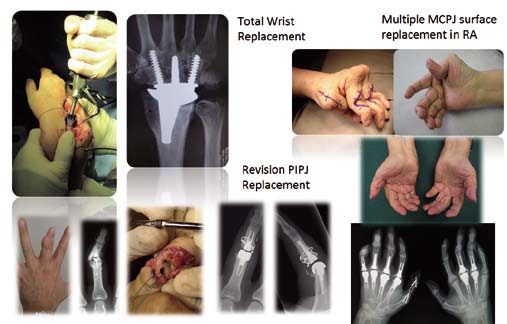

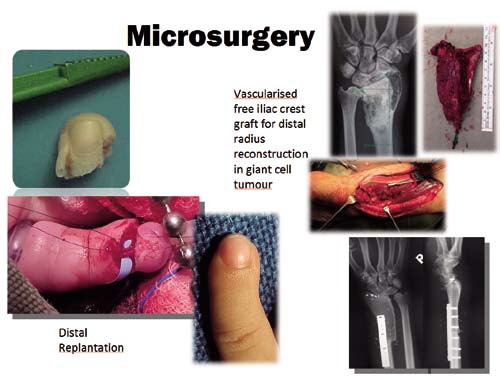

服务范围包括处理不同年龄层病人的手、手腕骨和软组织损伤,臂丛神经损伤,上肢伤口问题,截肢,感染,肿瘤,腱末端病,压迫神经病变,创伤后,炎症,退化性关节炎,肘、腕和手的障碍,四肢痉挛,上肢功能重建,烧伤后重建和上肢先天性异常等问题。专业知识的范围包括微创修复四肢、手指和指尖,各种类型的局部、远端和游离皮瓣伤口覆盖及功能重建,神经修复及臂丛神经重建和上肢小关节置换。大约20到30个的再植病例是由联网再植服务团队完成,每年涉及威尔斯亲王医院和雅丽氏何妙龄那打素医院(谢永廉医生、黄咏仪医生、郑喜珊医生、周静珊医生、何百昌医生)及北区医院(姚汉华医生)。特别是在过去的16年间,我们一直把重点和努力集中进步及扩展关节镜和微创手术在手腕和手的临床应用,最近更扩至肘关节。不断发展的理念和成熟的技巧使极大多数的腕关节问题都可以通过关节镜治理。每年,联网手部团队完成超过150个腕、肘、手指关节关节镜和超过100个内视镜腕管松解的个案。

未来发展方向

在过去3年黄咏仪医生取得了重大的突破,建立了肘部手术坚实的基础,尤其是在关节镜手术及关节置换术,并精简了康复和研究方案。周静珊医生成功保持崇高传统及在先天性上肢异常上继续开发出更成熟的服务和登记册。当然,我们的团队还致力于开发和推进其他重要的领域。此外,我们还开展了导航及计算机辅助肿瘤切除手术,截骨术和骨折内固定术,超显微游离穿支皮瓣及淋巴手术,内镜皮瓣收集,创新关节镜和利用新设计及材料的植入物进行手腕和肘部的重建手术。

研究

自团队成立以来,临床研究一直是发展和核心价值的一个组成部分。梁秉中教授在显微手术上有无数成就,包括在1975年香港的第一次手部再植报告,又发表了许多关于脚趾转移到手的应用和烧伤的手部重建的论文。发表和研究先天性异常包括流行病学,额外拇指的分类和治理策略,创新的手术如自由半跖骨植骨发育不全拇指再造,额外拇指指腹岛状皮瓣填丰,不需要植皮的手指畸形矫正,为阿佩尔综合症病患保存五只手指的手等临床研究成果。此外,神经外科手术包括各种微创腕管松解,肘管综合症的内侧隧道解压,以及解剖研究肌皮神经并应用在功能性肌肉的传递等。

在手腕手术的发表包括使用局部麻醉的腕关节镜,关节镜下切除掌侧腕节,舟状骨骨折的新分类系统,经皮舟骨螺钉固定和桡骨远端骨折的尺侧腕关节疼痛管理。何百昌医生和熊良俭教授于1997年取得了一个显著的突破,开发了用于舟骨骨折不愈合的关节骨移植,目前正在国际间普及。其他创新和原创的意念还包括关节镜辅助利用肌腱重建三角纤维软骨,关节镜腕骨切除术和有限度腕骨融合,以及对付软骨缺损的关节镜软骨移植。出色的研究工作使我们在一些重要会议上获得多个奖项,包括在1995至2010年期间的香港骨科医学会年度大会获得4次Hodgson Award和3次Arthur Yau Award。团队成员还在1998至2009年期间的香港手外科医学会年度大会赢得8次最佳论文奖。在2012年,何百昌医生在比利时安特卫普的欧洲手外科联合医学会大会获授予Terry Whipple Prize,以表扬他在手腕关节镜手术的成就。

在合作方面,我们跟李刚教授的干细胞研究团队研究利用微创手术的方式提供骨髓间充质干细胞以达至手腕软骨再生的可能性。此外,还有来自放射诊断学系广泛的投入,由高士进教授、伍永鸿教授和李嘉乐教授带领,使宝贵的研究如以MRI评估舟骨骨折不愈合的血流量和MRI与关节镜结果的相关性得以实现。更多临床与放射学的研究将通过我们密切的合作和渴望进行探索,并从不同的角度发掘。

教学与培训

我们的团队为香港中文大学一年级、四年级、六年级医科生和来自不同香港骨科或外科单位的学员提供本科教学。我们于1986年在香港开办第一个基础显微手术培训课程,每年招收20名外科医生,并于1993年开办高级课程。目前,我们每年继续举办这两个显微手术课程,为学员和本地及海外不同学科的专家,包括骨科、普通外科、耳鼻喉科和整形外科等提供培训。

自2000年以来,我们得到香港手外科医学会和矫形外科及创伤学进修培训中心的支持,在世界各地的肘部关节镜、肘关节、腕关节和手的上肢关节置换术、腕舟骨骨折固定术、皮瓣解剖和肌腱修复等专家带领下,进行过大量尸体工作坊。

最知名的工作坊是于1997年由熊良俭教授开办的年度腕关节镜工作坊,亦是为来自中国大陆的骨科医生高级培训课程的一部分。何百昌医生在2008年成为管理人并转化工作坊成为国际级别,师资团队和参与者均来自世界各地。在过去的5年中,参加者人数由原来的58名提升至120多名,参与国家或地区由16个上升至22个,覆盖大部分亚太国家、欧洲和美国。迄今为止超过700名世界各地的外科医生从工作坊中获益,很多人都在自己的临床医疗生涯上展开实践手腕关节镜手术。我们的培训计画吸引了中国大陆、台湾、亚太地区国家和欧洲众多的手外科医生在不同时间成为我们的临床研究员。自1992年起,我们的名气也获得了美国手外科医学会的一些Bunnell's Travelling Fellows到来参观。同时,我们也启发了许多医疗中心,包括台湾、新加坡、温州、上海及最近在中国宁波等地区定期举办腕关节镜课程。2009年开始,我们与欧洲腕关节镜学会(EWAS)每年在台湾鹿港和法国斯特拉斯堡举办两次手腕关节镜工作坊,并担任重要角色。这些国际互动和互助的建立,无疑增强了知识及技能转移,交流新思想和概念,研究合作,并在世界层面上提升手和手腕关节镜手术。

亮点

关节镜重建手腕手术

先天性手部异常手术

小关节置换

显微手术

小结与展望

手外科代表了手术中最具挑战性的领域之一:迷人的手术技术:骨、关节和软组织精准的操控;不同工具的应用:包括显微手术、关节镜、关节置换术、导航,甚至机器人手术。

在未来,我们的团队将继续面对所有新挑战,并继续在手外科领域努力达至最好的临床服务,研究,培训和教学。

二零一二年团队与我们新加坡研究员的聚会

一九九七年第一个手腕关节镜课程  二零零八年第一届国际手腕关节镜研讨会

Prof. Berger于一九九七年来访和参观 |